Como podemos cobrir a extrema-direita sem a promover ou normalizar? Sem deixar que as suas mentiras ponham em causa os factos, a ciência e a democracia? O jornalismo português não soube dar resposta quando o mito da excecionalidade portuguesa caiu por terra em 2019. Entretanto, os casos de ameaças a jornalistas sucedem-se.

Os resultados eleitorais acabaram de ser revelados e esperam-se os tradicionais discursos dos candidatos presidenciais. Estamos em janeiro de 2021 e estas eleições não foram como as anteriores: desta vez tiveram um candidato de extrema-direita que ficou em terceiro lugar. Os jornalistas estão na sala e nos corredores do hotel. Assim que o candidato sai do elevador, é imediatamente rodeado de câmaras de filmar e fotografar.

Os jornalistas atropelam-se uns aos outros, querem ter o melhor plano ou fazer aquela pergunta que os pode destacar, e o próprio candidato entra na sala com um cortejo. Quem segue a noite eleitoral a partir de casa vê um candidato cheio de vigor e pujança, como se fosse o grande vencedor da noite. Não foi. O seu principal objetivo, ficar em segundo lugar, não foi alcançado e teve de se demitir para evitar perder a face.

Este é apenas um exemplo de como nós, jornalistas, acabamos consciente ou inconscientemente por promover uma imagem de força a favor da extrema-direita. Haverá muitos outros exemplos, tanto visuais como escritos. É uma das razões para a comunicação social ser, por vezes, acusada de contribuir para a promoção da extrema-direita e do discurso de ódio. Umas vezes com razão, outras sem.

Ao mesmo tempo, os jornalistas são um dos principais alvos dessa mesma extrema-direita. São apontados como inimigos do povo, de espalharem mentiras e, não poucas vezes, de estarem ao serviço das elites (ou dos socialistas), do globalismo. Até serem fisicamente ameaçados é um passo. Aconteceu lá fora e já acontece cá dentro. A eterna crise do jornalismo não dá descanso a quem todos os dias trabalha para passar informação verificada e credível; uma crise que se aprofundou com a pandemia de covid-19. E que a extrema-direita sabe usar a seu favor.

Portugal foi apresentado como caso de exceção num plano internacional, sobretudo europeu, onde a extrema-direita ia ganhando espaço eleitoral e governativo. Pensava-se que a memória de 48 anos de ditadura e dos valores de Abril protegeriam o país de uma extrema-direita com deputados eleitos.

Como podemos, então, cobrir a extrema-direita sem a promover ou normalizar? Sem deixar que as suas mentiras se amplifiquem e ponham em causa os alicerces da democracia, o entendimento dos factos, da ciência e de valores como a igualdade, a fraternidade e a liberdade? São questões para as quais o jornalismo português não soube dar resposta quando o mito da excecionalidade portuguesa caiu por terra em 2019. Tal como o jornalismo norte-americano, o espanhol e o brasileiro foram incapazes nos seus países, mas debateram o problema e apanharam, tanto quanto puderam, o passo.

O Setenta e Quatro falou com nove jornalistas e académicos sobre este tema e a posição – quase unânime – apontou para a falta de capacidade de resposta da classe jornalística. “O jornalismo português não tinha refletido o suficiente sobre o que já se tinha passado nos Estados Unidos e no Brasil”, começa por referir Paulo Pena, jornalista do coletivo Investigative Europe. “O jornalismo não estava preparado”, concorda Pedro Coelho, grande repórter da SIC.

Há quem diga, como é o caso de Miguel Carvalho, grande repórter da Visão, que ainda “não estamos preparados para lidar com o tipo de narrativa, de impulsos e de excitações que um partido como o Chega tem”. Uma narrativa fortemente alicerçada nas redes sociais, na viralização das suas mensagens, usando o jornalismo como amplificador das suas ideias e narrativas.

Mas nem todos os jornalistas com quem o Setenta e Quatro falou partilham dessa visão. Um deles é Luís Simões, presidente do Sindicato de Jornalistas, ao considerar que a classe “reagiu como deveria ter reagido”. “Em alguns casos foi-se conseguindo verificar algumas incongruências no discurso [de André Ventura e do Chega] e dizer às pessoas que algumas coisas ditas não correspondiam à verdade”, argumentou. As investigações feitas pelos jornalistas Miguel Carvalho (Visão), Fernanda Câncio (Diário de Notícias), Bárbara Reis (Público) e Pedro Coelho (SIC) são os principais exemplos dessa desconstrução que escapa ao imediatismo.

OS SINAIS DE MUDANÇA

Durante largos anos, Portugal foi apresentado como caso de exceção num plano internacional, sobretudo europeu, onde a extrema-direita ia ganhando espaço eleitoral e governativo. Pensava-se que a memória de 48 anos de ditadura e dos valores de Abril protegeriam o país de uma extrema-direita com deputados eleitos. A extrema-direita que efetivamente existia era marginal e fragmentada, politicamente inapta, associada à violência e ao crime organizado.

Faltava-lhe narrativas mais limadas e novas estratégias de comunicação e, sobretudo, alguém que as pudesse veicular com uma aparência cuidada, de fato e gravata e barba aparada. Até ao surgimento do Chega, a extrema-direita não era, por isso, um tema de grande interesse nas redações e nas universidades. Houve trabalhos jornalísticos de relevo, mas foram pontuais. E este campo político, frágil e segmentado, não dava sinais de justificar mais do que isso.

Daí não haver jornalistas especializados na extrema-direita, onde a mentira se tornou modus operandi, alicerçado na tal sociedade da pós-verdade. A grande maioria dos investigadores académicos debruçava-se mais no fascismo histórico do que na extrema-direita contemporânea. Não parecia haver necessidade de organizações com o objetivo de monitorizar e estudar a extrema-direita (o SOS Racismo desempenhou este papel até ao final da primeira década deste século), ao contrário de outros países, como o Reino Unido e a Suécia. Portugal tornou-se, então, uma autêntica tábua rasa: não tinha uma extrema-direita forte nem um sólido campo de pessoas que a investigassem.

O chamado "jornalismo declarativo", o noticiar apenas o que alguém diz, acaba por amplificar acriticamente e de forma descontextualizada declarações que se enquadram em discurso de ódio.

“O propósito da academia é pensar o suficiente para antecipar a realidade e o que observámos na Ciência Política portuguesa foi um conjunto de artigos publicados em 2016, 2017 e 2018 que diziam: Portugal, pelas mais diversas razões, é uma ilha e assim vai continuar a ser”, disse Pedro Coelho, que coordenou uma grande investigação sobre o Chega e os seus partidos-irmãos. “Se a academia não estava preparada, pergunto: como é que o jornalismo poderia estar? Não estava. Nem a sociedade, nem os políticos.”

Os primeiros sinais de mudança começaram a surgir em 2017, nas autárquicas em que André Ventura se candidatou à Câmara de Loures pelo PSD. O discurso de ódio contra a comunidade cigana fez manchetes no jornal i e o candidato de extrema-direita ganhou fama nacional com o aval do PSD e de Pedro Passos Coelho. O candidato foi eleito vereador, mas almejava voos mais altos: rompeu pouco depois com o PSD, criou uma coligação para as eleições europeias de 2019, legalizou o Chega e concorreu nas legislativas do mesmo ano.

O líder do Chega foi furando o espaço mediático e o momento de viragem foi a sua eleição para o parlamento. A partir daí, tudo acelerou: ganhou novo palco mediático, bem maior que o da Iniciativa Liberal (IL), que também elegeu um único deputado, e que o do PAN, a partir daí com cinco eleitos.

“Se o Chega continua a ser uma presença mais assídua nos meios de comunicação social, isso significa uma coisa: temos consciência que o Chega é mais interessante de cobrir do que a IL porque rasga, e rasgando é mais apetecível e sexy que a IL”, diz Hélder Gomes, jornalista de Política do Expresso. “Da experiência que tenho no Expresso, essa questão é muitas vezes levantada.”

Antes de Ventura entrar pela primeira vez no hemiciclo parlamentar, houve debates nas redações, como foi o caso do Expresso e da Visão, sobre como fazer a cobertura do partido: deveriam ignorar, esperando que fosse um epifenómeno? Deveriam escrever apenas quando se justificasse, por vezes limitando-se a replicar takes da Lusa? O que fazer? Pelo meio, houve medias que o promoveram: o jornal i/semanário SOL, Notícias ao Minuto (a jornalista que escreveu quase 100 notícias sobre o partido até ser assessora do Chega) e Correio da Manhã, onde Ventura foi comentador desportivo e de crime.

“Tinha camaradas que me diziam que ele nem sequer devia ser noticiado, que [tudo] o que dissesse não devia ser noticiado, mas quando [o líder do Chega] dizia qualquer coisa que não era minimamente relevante do ponto de vista noticioso, lá estavam 20 microfones à frente dele”, conta Miguel Carvalho, que começou a acompanhar o Chega em janeiro de 2020.

O mediatismo que Ventura e o Chega receberam contribuiu para que em outubro de 2020 voltassem a furar na política nacional, desta vez nas eleições regionais açorianas com a eleição de dois deputados – um deles rompeu entretanto com o partido acusando o líder partidário de nepotismo. O PSD, para retirar os socialistas do poder depois de décadas a governarem os Açores, deu mais um passo na normalização da extrema-direita ao firmar um acordo parlamentar para os quatro anos da legislatura regional.

O partido de extrema-direita ficou ainda mais próximo do seu objetivo de ser visto como mais uma força política do sistema democrático, apesar de se dizer "antissistema", tanto que o líder do Chega começou a exigir (ao mesmo tempo que criticava o PSD) ministérios num futuro executivo com os sociais-democratas.

APRENDIZ DE TRUMP E BOLSONARO

A estratégia de comunicação de Ventura e do Chega é muitas das vezes uma cópia das de Trump e Bolsonaro, e nem Santiago Abascal, líder do Vox, deixa de ser fonte de inspiração. À semelhança destes, sabem explorar as lógicas e as fragilidades das redações de hoje, como a falta de recursos humanos e técnicos, o ambiente hiper-acelerado. Tornam-se virais nas redes e depois nas notícias que por elas circulam.

André Ventura e o Chega não só aprenderam com os sucessos e erros dos seus congéneres, como tentaram estreitar relações internacionais para o poderem fazer melhor. Um exemplo foi a oferta de ajuda para as redes sociais, em janeiro deste ano, de Renan Antônio dos Santos, um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre (MBL), responsável por espalhar mentiras pró-bolsonaro até se chatear com a família do presidente brasileiro, a Rita Matias, da direção do Chega e que gere as redes sociais do partido.

“Ventura segue o mesmo esquema que Trump e Bolsonaro: a ideia do choque e de dizer todos os dias uma coisa mais chocante para causar polémica e se façam notícias sobre isso, ou para que as redes sociais falem sobre isso”, explicou Pedro Santos, jornalista do Fumaça. “Percebeu que as redações estão com pouca gente, que vivemos num mundo acelerado e que as redes sociais são uma fonte de informação para muitas pessoas sem literacia mediática.”

“Quando Ventura usa argumentos racistas primários, ele está apenas a tentar manipular as pessoas. E os jornalistas têm de perceber que não são veículos de manipulação", disse Paulo Pena.

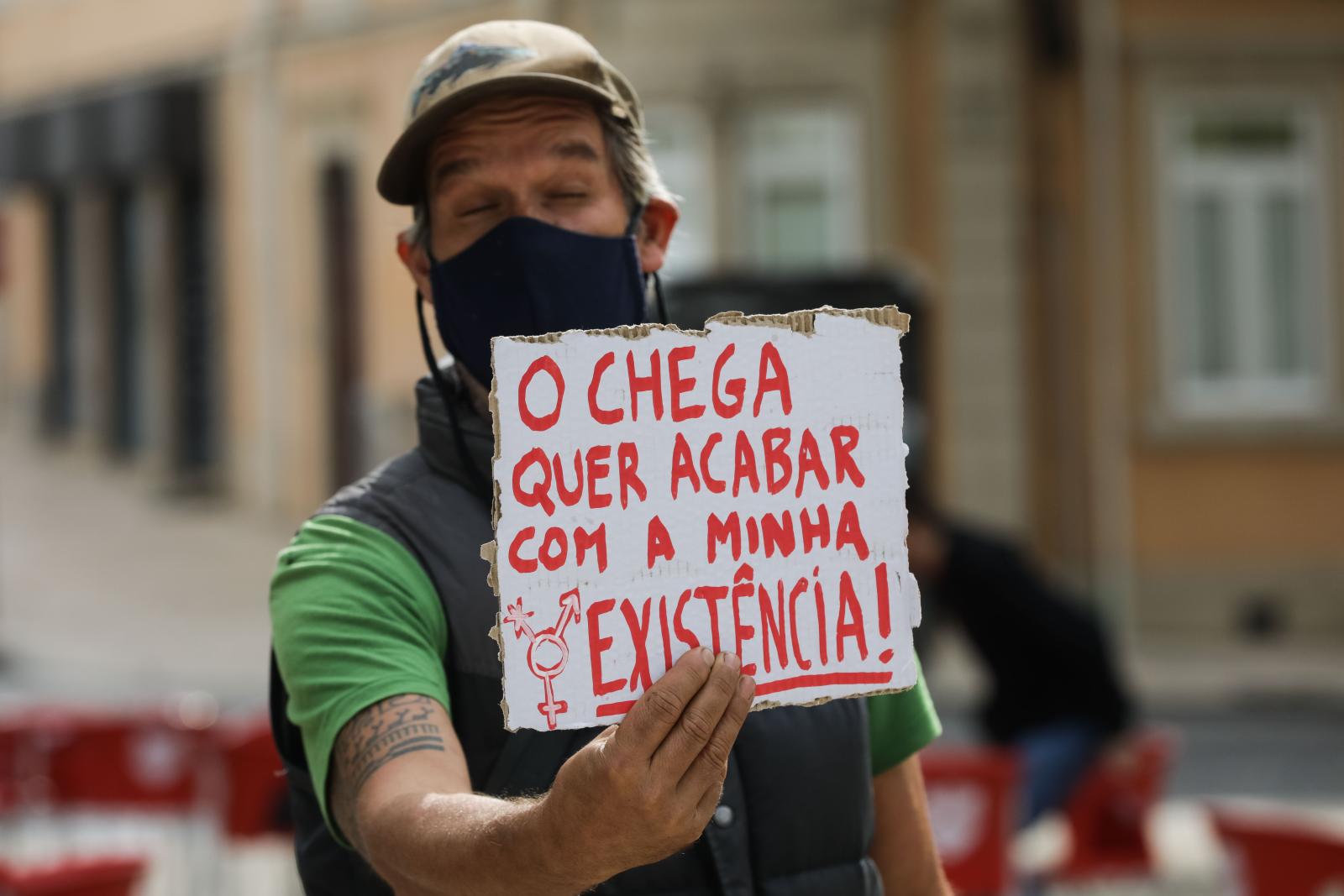

Muitas vezes essas declarações polémicas são meras manobras de distração de factos relevantes – uma decisão judicial que lhes é desfavorável, um escândalo que os põe em causa, maus resultados eleitorais. Em consequência, vão contaminando a qualidade do debate público, enfraquecendo-o, e tornando a sociedade mais permeável ao discurso de ódio, radicalizam. Quem antes tinha vergonha de fazer comentários racistas, homofóbicos ou transfóbicos vai perdendo-a - como aconteceu com a jornalista da TVI Conceição Queiroz em pleno direto. Cria-se uma nova normalidade.

Não é por acaso que as declarações de Ventura se tornam virais. Apesar de serem considerados espaços públicos, as redes sociais são um negócio hiper concentrado nas mãos de um punhado de multinacionais de biliões de dólares e funcionam à base de algoritmos que estimulam o discurso de ódio com fins de publicidade. A extrema-direita percebeu como manipulá-las em seu proveito: usou-as nos Estados Unidos, depois no Brasil e, mais tarde, em Espanha – até chegar a vez de Portugal.

“Esses partidos [de extrema-direita] usaram uma estratégia de viralidade nas redes sociais para se imporem como discurso dominante fora das redes sociais”, refere Paulo Pena. E quem repudiava as palavras da extrema-direita também caiu na armadilha: “O Chega cresceu muito também à conta das pessoas do BE, do PCP e do PS que se sentiam ofendidas pelo que ele dizia. As pessoas não tinham consciência de que reproduzir o discurso criticamente era apenas uma forma de alimentar o algoritmo nas redes sociais”. Ao tentarem combatê-lo, amplificaram-no. Se gerava polémica nas redes sociais, então era notícia. Mais uma armadilha.

A mesma lógica aconteceu em Espanha com o Vox, ainda que o “Chega não seja tão habilidoso” como o partido-irmão, explica Daniela Santiago, correspondente da RTP em Madrid. “Não foram apenas os media que lhes deram palco, foram também os outros partidos políticos [espanhóis]: cada vez que havia um debate nas rádios e na televisão acabavam sempre por falar nele, e ao fazerem-no estavam só a fazer propaganda eleitoral”, diz a autora do livro A Tempestade Perfeita – Como a extrema-direita regressou à Península Ibérica.

Regressando a Portugal, um qualquer tweet de Ventura gera reações na rede social e acaba por chegar às notícias, muitas vezes sem o devido contexto do que foi dito como narrativa discriminatória ou até mesmo de ódio. A notícia é depois partilhada, amplificando ainda mais a mensagem.

“O facto de esse discurso se impor nas redes sociais levou os jornalistas a pensar que era um discurso da praça pública que podia ser usado. Creio que esse foi o nosso principal erro”, conclui Paulo Pena, que passou pelo Diário de Notícias e pelo Público. “Quando Ventura usa argumentos racistas primários, ele está apenas a tentar manipular as pessoas. E os jornalistas têm de perceber que não são veículos de manipulação."

“Os jornalistas não são pés-de-microfone, para isso temos gravadores”, afirma Marisa Torres da Silva. A professora de Ciências da Comunicação na FCSH-Universidade Nova de Lisboa critica ainda o “excessivo peso” do chamado “jornalismo declarativo”, o noticiar apenas o que alguém diz, acabando por dar azo à “amplificação acrítica e descontextualizada de declarações problemáticas”. “Oferecer contexto é absolutamente fundamental em afirmações polémicas ou que se enquadrem mesmo no discurso de ódio”, garante. É até uma das práticas sugeridas em guias sobre cobertura da extrema-direita.

“Cabe aos jornalistas perceber o que está dentro dos limites aceitáveis numa democracia ou o que é uma mera estratégia provocatória para estar sempre a ser falado”, disse Pedro Santos, jornalista do Fumaça.

Essa replicação acrítica acontece há mais de duas décadas no estrangeiro, até chegar a Portugal. Deu à extrema-direita uma das suas grandes conquistas discursivas: apropriou-se de expressões usadas até então pela esquerda para as redefinir no espaço público. É o caso da expressão “politicamente correto”: era usada com ironia nos círculos da esquerda norte-americana nas décadas de 1960 e 1970 como crítica para o dogmatismo ideológico e, nos últimos 25 anos, os neoconservadores apropriaram-se dela redefinindo-a, sem explicarem bem a sua essência, como um fantasma de policiamento da linguagem. Dizem ser uma restrição à liberdade de expressão por já não ser aceitável fazerem-se comentários ou piadas racistas, homofóbicas e misóginas.

A expressão, precedente do dito marxismo cultural, tornou-se senso comum e é hoje usada transversalmente no espetro político esquerda-direita nas conversas mais banais.

Há outras expressões que podem fazer o mesmo caminho, ou pelo menos é isso que a extrema-direita deseja: é o caso de “ideologia de género” e “marxismo cultural”. A que teve mais sucesso foi a das fake news com a presidência de Donald Trump, que a esgrimia contra os medias tradicionais. “Odeio a expressão fake news. Ou são fake ou são news. Até aí a extrema-direita conseguiu com duas palavras criar um conceito que depois se generalizou”, diz Luís Simões. “Evito usar a expressão”.

Esta expressão tem implicações bem mais profundas que as primeiras. “As fake news são uma estratégia política da extrema-direita e usam-nas para viralizar o seu discurso”, comenta Paulo Pena, autor do livro Fábrica de Mentiras - Viagem ao mundo das fake news. “Vivemos um tempo em que as pessoas não se querem chatear, querem narrativas fáceis para problemas complexos”, acrescenta Miguel Carvalho, salientando que o “Chega trabalha muito isto e proporciona um manancial de informação, alguma verificada ou nem isso. Outras são autênticas mentiras profissionais”, diz. “Isto é como fogo na pradaria”.

A ETERNA CRISE DO JORNALISMO

É aqui que entra a profunda crise do jornalismo, tão bem explorada pela extrema-direita. Há décadas que o setor vive uma transformação com a crescente concentração de capital, a precariedade dos seus profissionais (que atinge quase 50% dos jornalistas em funções), redações viradas cada vez mais para o imediatismo do online, um ambiente hiper-acelerado, assim como a perda de publicidade como fonte de receita, sem esquecer a dependência das redes sociais.

“A crise do jornalismo já cá estava, mas foi aumentando que nem uma bola de neve. Por alguma razão, partidos como estes aparecem nestas alturas, quando estamos mais fragilizados a todos os níveis”, analisa Daniela Santiago, jornalista da RTP. “Não se dá tempo para cultivar fontes, para ganhar a sua confiança e perceber a sua credibilidade; não temos tempo para ler, para investigar, para acompanhar os partidos.”

Há décadas que o jornalismo tem tentado adaptar-se ao novo ambiente da informação com a Internet e as redes sociais, e nem sempre com as melhores lógicas por detrás. “As redações começaram a organizar-se em turnos online para alimentar o site com uma lógica de viralidade, embora os jornais, as televisões e as rádios digam que não e que têm uma preocupação. Não é isso que é verdade”, garante Paulo Pena. “O que se passa nestes turnos é uma avaliação absolutamente acrítica dos números do Chartpic e do Google Analytics [plataformas de análise de tráfego nos sites] para tentar perceber que tipo de histórias é que estão a trazer tráfego para o jornal naquele instante”.

Exige-se aos jornalistas uma polivalência não apenas técnica, mas também de conhecimentos, para que sejam capazes de escrever notícias sobre os mais variados temas num mesmo turno.

O profissional ressalva que “o jornalismo é sempre uma escolha”. “Isso era evidente no tempo dos jornais, com espaço limitado; e no tempo online os jornais acham que têm de dar tudo o que acontece, e isso é um erro”, considera Paulo Pena. Pedro Santos acrescenta que “cabe aos jornalistas perceber o que está dentro dos limites aceitáveis numa democracia ou o que é uma mera estratégia provocatória para estar sempre a ser falado”. Afinal, é essa a sua profissão.

Ao mesmo tempo que as redações se reorganizavam, os jornalistas mais velhos foram saindo das redações, ora por se reformarem, ora por serem demasiado dispendiosos aos olhos das direções/administrações, levando consigo experiência e memória coletiva. O ensino do ofício aos profissionais mais jovens, mais baratos e tidos pelas direcções e administrações como menos resistentes a pressões, sofreu muito com isso. Com a pandemia, muitos ficaram em teletrabalho, sem viverem o ambiente das redacções.

Toda esta crise acaba por pôr em causa a credibilidade do jornalismo e o trabalho dos seus profissionais aos olhos da sociedade.

“Quando entrei para a Visão, saíam pessoas mais velhas todos os anos. Estamos a falar de pessoas que tinham 20 anos ou mais quando se deu o 25 de Abril. Quantas pessoas dessas há hoje em dia numa redação?”, questiona Pedro Santos. “Foram todas mandadas embora e substituídas por pessoas novas que querem trabalhar e ganhar experiência, claro, mas que andam muitas vezes em auto-formação, porque não há tempo nem pessoas para as formar”.

Esta falta de formação faz com que se entenda que o “jornalismo não é um ofício”, continua o jornalista do Fumaça. Como noutros ofícios, um jornalista, seja ou não formado em jornalismo, não o é automaticamente, constrói-se na redação, leva tempo. Tem de ver como se faz o trabalho, ir experimentando aos poucos, levar na cabeça quando comete erros. Em suma, ser-se “guiado e verdadeiramente formado, vendo como é que as pessoas que sabiam mais e tinham mais anos de experiência faziam. Isso não existe hoje”, explicou.

Os jovens jornalistas são muitas vezes contratados através de estágios profissionais do IEFP, nos casos em que não fazem apenas sucessivos estágios curriculares e não remunerados. Poucos recebem a devida formação, ocupam por vezes temporariamente lugares que poderiam ser efetivos e nove meses depois abandonam a redação, para que outro estagiário o venha substituir.

Paulo Pena diz que estas lógicas de redacção fazem com que muitos dos jornalistas em funções estejam descontentes com a profissão. “Conheço bastantes jornalistas que trabalham em jornais, rádios e televisões e não conheço um que esteja contente com o seu trabalho. Não era o que acontecia há dez anos”, diz o jornalista do Investigative Europe.

Já o jornalismo de investigação, considerado demasiado dispendioso pelas administrações, é relegado para terceiro ou quarto plano, quando há nas redações quem o pratique. As especializações, exceptuando as redações com um ainda significativo número de jornalistas, são quase impossíveis sob a pressão do tempo: exige-se aos profissionais uma polivalência não apenas técnica, mas também de conhecimentos, para que sejam capazes de escrever notícias sobre os mais variados temas num mesmo turno – há redações em que um jornalista pode escrever mais de dez notícias num único dia. Depois há a falta de tempo para estudo e lazer, para saírem da bolha da redação, estarem no terreno.

As redações portuguesas têm uma falha crónica ao serem dominadas por pessoas brancas, falta-lhes pluralidade e representatividade, quando deveriam ser um espelho da sociedade.

“Não andamos muito pelo país, já não se sai muito para perceber como é que as realidades estão a mudar. Hoje pondera-se muito bem em que circunstâncias [duração e financeiras] se sai para o terreno, se vale a pena aprofundar aquele tema ou aquele fenómeno”, explica Miguel Carvalho, que diz ser um privilegiado por a sua revista o permitir passar muito tempo no terreno. “Acho que estávamos muito descansados com a habitual cobertura de explorar a trica política, os fenómenos das redes sociais, qualquer coisa no Twitter ou no Facebook dá uma notícia hoje em dia.”

Toda esta situação faz com que ainda sejam muito poucos os jornalistas que se dediquem a investigar com profundidade a extrema-direita em Portugal. À semelhança de outros mundos, é preciso tempo para cultivar fontes (e perceber a sua credibilidade), cruzar a informação (principalmente quando o uso da mentira é modus operandi), estudar a história organizativa, o percurso ideológico e as divergências no seio deste quadrante político, conhecer os seus atores. Estudar o que se passa além fronteiras para perceber o impacto que possa ter cá dentro. Ter tempo para refletir e estabelecer eventuais ligações que passam despercebidas, para se ir além da imagem a preto e branco que paira sobre a extrema-direita.

“Ainda somos muito poucos a fazer uma cobertura contínua, aprofundada e devidamente contrastada sobre o Chega”, considera Miguel Carvalho. “Uma coisa são os soundbytes frequentemente noticiados a propósito do que Ventura diz ou pensa. Outra coisa é um trabalho mais sério, demorado, aprofundado que depois terá outro tipo de consequências e impacto”, diferenciou. Os chamados tiros no porta-aviões.

Uma lacuna que Pedro Santos considera ser “transversal a outras áreas” por os “temas emergentes, quase sempre sociais, terem sempre dificuldade em se afirmar”. “Podemos usar essa crítica para falar da especialização em temas como a emergência climática ou questões raciais, discriminação LGBTQIA+, etc”, argumenta. O jornalista salienta que “hoje há mais gente a falar de alterações climáticas por o tema ter ganho peso social”.

No que diz respeito às minorias racializadas, esta falha está ancorada num problema crónico das redações portuguesas, dominadas por pessoas brancas: a falta de pluralidade e representatividade, quando deveriam ser um espelho da sociedade. A extrema-direita tenta desumanizar aqueles que toma como “o Outro”. Uma das estratégias para o impedir é, precisamente, contar histórias que desconstroem a sua narrativa, que humanizem, que virem o foco para as pessoas que mais sofrem com a política que pratica.

“Não podemos sequer falar em pluralidade [étnico-racial nas redações]. Se desmontar a narrativa da extrema-direita é extremamente complexo e envolve uma mobilização de recursos excepcional, se não tiveres na redação pessoas capazes de navegar sobre as temáticas que permitem trazer este diferencial…”, explica Paula Cardoso, jornalista que passou pela Visão e pelo SOL. “Para mim a diferença está aí, a extrema-direita está sempre a fugir a factos.”

A exclusão das pessoas racializadas, explica Paula Cardoso, começa logo com discriminações no acesso à educação, com muitas pessoas a serem desvalorizadas e encaminhadas para os cursos técnico-profissionais. Sem pôr de parte as desigualdades sócio-económicas derivadas de uma sociedade construída sobre os alicerces do supremacismo branco. E quando chegam à faculdade deparam-se com os custos das propinas, do aluguer de um quarto, da alimentação, dos passes de transportes, dos materiais necessários para estudarem, vendo-se obrigados tornarem-se trabalhadores-estudantes.

“A percentagem de alunos racializados é muito curta. Há quase um direito de admissão à faculdade”, explica Pedro Coelho, que também é professor na FCSH-Universidade Nova. “Com a política de atribuição de bolsas, há muita gente que fica excluída do ensino superior simplesmente por não conseguir bolsa, há muita gente a ficar de fora por questões económicas'', explica.

Marisa Torres da Silva também é professora na FCSH-Universidade Nova de Lisboa e diz que há estudantes racializados em Ciências da Comunicação, mas que muitos acabam por não terminar o curso por falta de uma “estrutura que acompanhe para permitir essa continuidade” académica. A maioria, acrescenta, abandona o curso por razões económico-financeiras.

Se conseguirem ultrapassar a barreira económica e três anos de um curso de jornalismo, será que os jovens racializados conseguem entrar nas redações? Há políticas e estratégias de inclusão? “Não, nada. Acho muito difícil que [a política inclusiva] ocorra a partir das lideranças que temos, porque estas mudanças e consciências têm de partir de cima”, explica Paula Cardoso, também fundadora do AfroLink, projeto que se dedica à promoção profissional de pessoas racializadas. “Estas exclusões foram acontecendo por causa dos privilégios [redes de contatos, privilégio branco] e nunca houve uma vontade ou estratégia pensada”.

A jornalista defendeu ainda que a solução passa por “haver alguma obrigatoriedade de inclusão de diversidade, financiada pelo Estado”, já que a exclusão não se quebra de forma orgânica. O Estado já compra publicidade nos media, portanto pode fazê-lo também com base em critérios de inclusão.

NO UNIVERSO DA MENTIRA

O uso da mentira como arma é tão antigo como a própria política e as lutas pelo poder: foi usada por liberais, conservadores e comunistas. A extrema-direita usou historicamente a mentira para criar um universo alternativo que valide as suas verdades e narrativas, construindo uma mitologia própria, explica o politólogo Federico Finchelstein no livro Breve História das Mentiras Fascistas. O líder populista de extrema-direita vira do avesso o universo do que é verdadeiro e falso, para se posicionar como o único transmissor da verdade. É o caso de Trump e de Bolsonaro.

Estes líderes têm como obstáculo tanto as instituições do Estado como o próprio jornalismo, ao desempenhar o papel de mediador. Os jornalistas ajudam a quebrar a ideia do vínculo “único” entre o líder e a entidade discursivamente construída do povo contra as elites corruptas – no caso do Chega são os “portugueses de bem”.

Daí a descredibilização e fragilização do jornalismo ser um pilar fundamental da política da extrema-direita, seja com desinformação, críticas diretas, ameaças ou cerceamento das suas instituições, como é o caso na Hungria de Viktor Orbán, onde a imprensa independente está em vias de desaparecer.

“Estamos a falar de um partido que até na utilização da mentira como arma política é absolutamente profissional. Não encontrei até hoje nenhum partido que soubesse usar as meias-verdades, as falsidades, tão bem nas redes sociais, a difundi-las quase em contra-relógio, como o Chega”, explicou Miguel Carvalho.

“Tenho a certeza que, do lado desses partidos, há uma tentativa clara de descredibilização. Mas isso não é só com o jornalismo, é de todos os organismos de Estado”, diz Luís Simões, presidente do Sindicato de Jornalistas. “É uma estratégia com a qual temos de lidar e saber lidar, mostrando às pessoas que a desinformação e a proporção da desinformação se combate com bom jornalismo.” Mas para isso é quase obrigatório conhecer o Chega por dentro, perceber como as mentiras nascem e se espalham. Como os seus militantes e dirigentes pensam.

O Chega é mais um universo do que um partido no sentido mais formal do termo. O partido começou por ser composto por nacionalistas, populistas, neonazis, evangélicos, ultra-católicos, cidadãos descontentes com a corrupção e, aos poucos, certas facções foram ganhando mais poder, afastando as restantes das tomadas de decisões e das estruturas nacionais e locais. Quem decide num mês pode no seguinte já ter sido afastado do processo de tomada de decisões, deixar de ser útil ao círculo mais próximo de Ventura.

“Eu próprio já fui mudando ao longo deste ano e meio a minha percepção sobre o que é ou não é o Chega”, admite Miguel Carvalho. “Mesmo quando penso sobre a abordagem de determinado tema em relação ao partido, três semanas depois a coisa já não é bem a mesma. O partido é tão volátil que obriga continuamente a questionar uma série de coisas.”

O jornalista da Visão começou a acompanhar o Chega em janeiro de 2020 e teve sérias dificuldades para compreender este novo fenómeno de extrema-direita – o jornalista recusa usar esta terminologia, preferindo direita radical para classificar o partido. Não era para si um tema estranho: já tinha publicado um livro sobre as redes bombistas de extrema-direita no período revolucionário, mas nem por isso deixou de encomendar livros noutras línguas e falar com os poucos especialistas portugueses que a estudam. Tudo para perceber o melhor que podia o fenómeno e não cair na numa visão supérflua. Hoje é o jornalista que mais sabe sobre as teias do Chega.

“Há gente que vem de muitos lados. Há uma componente fortíssima que se pode revelar extremamente violenta, ou que até já foi violenta, e que tem concepções absolutamente fascistas da sociedade”, explica Miguel Carvalho. “Mas o Chega não é só isso. Há gente que se desiludiu com os aparelhos partidários, desde o PS ao PSD, até ao Bloco. Entrevistei gente que tinha votado Bloco e PCP e que foi parar ao Chega”, continua, salientando que, “em certo sentido, é também preciso compreendê-los, perceber o que vai naquelas cabeças, o que as atraiu para um projeto como este”.

Daí que seja necessário, argumenta, conhecer-se por dentro a vida do partido, falar-se com dirigentes e militantes de todo o país. Não numa lógica de os destruir, ou de os acusar de serem “racistas” ou “fascistas”, mas de os compreender por a realidade ser tão complexa. “Chamar-lhe [ao Chega] constantemente ‘partido racista’, ‘fascista’, reduzindo uma realidade extremamente complexa a estes chavões não ajuda a compreender o fenómeno e, em última instância, não ajuda a combatê-lo”.

Ir além da superfície não é a única dificuldade com que um jornalista se confronta - é também saber o que é verdade. “Os jornalistas têm de lidar [no Chega] com pessoas que vivem no universo da mentira. É muito difícil fazer esta filtragem quando estás rodeado de mentiras por todos os lados”, garante Pedro Coelho.

“A distrital do Porto estava à época pejada de perfis falsos e de gente que inventava histórias completamente mentirosas sobre toda a gente”, explica Pedro Coelho.

O Chega tem redes formais e informais para espalhar mentiras, o que Carvalho considera ser “uma estrutura altamente profissionalizada para a qual contribuem militantes muito simples” que atuam como receptores e difusores. É também uma prática que se generalizou na vida interna do partido, nos conflitos internos que opõem diferentes facções.

“Estamos a falar de um partido que até na utilização da mentira como arma política é absolutamente profissional. Não encontrei até hoje nenhum partido que soubesse usar as meias-verdades, as falsidades, tão bem nas redes sociais, a difundi-las quase em contra-relógio, como o Chega”, explica o grande repórter da Visão.

Mentiras em que André Ventura também desempenha um papel. Em junho de 2020, o líder do Chega anunciou num conselho nacional em Beja ter sido convidado a participar na convenção republicana que iria confirmar Trump como candidato presidencial. “Fê-lo de papel na mão e insinuou que tinha sido convidado pela Casa Branca ou pelo presidente Trump para assistir à convenção. Exibiu o suposto convite, foi aplaudido de pé”, contou Miguel Carvalho, que esteve na reunião do partido.

Um dia depois, o jornal i publicou uma notícia não assinada, na qual afirmou ter tido acesso ao convite, com o título “Ventura com Trump na convenção dos republicanos”. “Aquilo pareceu-me tudo bastante ridículo, fui tentar perceber como é que tinha sido. De facto não houve nenhum convite”, continua Carvalho. “Precisamos de pelo menos dois dedos de testa para perceber que uma convenção republicana não se lembraria de um deputado português de um partido como o Chega. Isto correu durante uns dias, é [uma estratégia] usada com alguma frequência”, explicou. Um outro exemplo foi um encontro que deveria ter acontecido entre Ventura e Santiago Abascal, líder do espanhol Vox, e que não chegou a acontecer pouco depois da criação do Chega. Também foi noticiado.

Mais recentemente, o jornal i publicou uma notícia que dava como facto adquirido Ventura ter sido nomeado para o prémio Tágides 2021, dedicado ao combate à corrupção, com o patrocínio do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A notícia não dava quaisquer pormenores sobre a fonte da informação nem sobre qual das cinco categorias o líder partidário era “finalista” – dizia apenas que outras “80 pessoas” foram nomeadas. O júri do prémio ainda nem se tinha reunido para deliberar sobre os nomeados.

É provável que André Ventura tenha sido nomeado, uma vez que a nomeação é feita através de votação pública digital para os top 25, 50 e 100. Ora, basta o Chega usar os seus canais internos e informais para apelar ao voto e Ventura facilmente chega ao top 100 de forma artificial.

O objetivo da mentira republicana era dar a entender que o Chega estava naquela altura a ganhar importância internacional, que não estava, para ser encarado mais seriamente a nível nacional. A do prémio teve como intuito reforçar a narrativa de combate à corrupção de Ventura e do Chega, ainda para mais com o “patrocínio” do Presidente da República.

Há um outro nível de mentiras, mais interno e em que os jornalistas podem ser usados como munição. Foi o caso de Pedro Coelho quando estava a trabalhar na investigação sobre o Chega. Falou com militantes do norte do país e viu-se subitamente envolvido nos conflitos internos da distrital do Porto entre a facção de José Lourenço, então presidente da distrital, e a restante distrital.

Circulou a história de alguém da oposição a Lourenço ter acedido ao computador de um jornalista de televisão e descoberto coisas que iriam destruir a imagem de Lourenço. A fonte da mentira era um perfil falso, mas o jornalista conseguiu perceber quem estava por detrás dela. “Confrontei-a diretamente com a situação e a coisa parou”, contou, admitindo que a situação o “incomodou muito”.

“A distrital do Porto estava à época pejada de perfis falsos e de gente que inventava histórias completamente mentirosas sobre toda a gente”, explica Pedro Coelho. “Estas pessoas vêm por ondas. Agora são umas, daqui a uns tempos são outras completamente diferentes porque as primeiras já se autodestruíram. Há uma reconfiguração desta massa humana, o que torna o nosso trabalho jornalístico muito difícil de concretizar.” Um trabalho jornalístico desenvolvido num ambiente cada vez mais hostil.

UM DIA ISTO PODE CORRER MAL

Maio de 2021. À entrada das Caves de Coimbra, uma equipa de reportagem do Expresso preparava-se para cobrir o congresso do Chega na cidade. Do nada, e sem qualquer motivação aparente, um indivíduo começou a chamar “comunistas” e a insultar os jornalistas, até que, já no interior do edifício, se aproximou de um deles ameaçando dar-lhe uma cabeçada. O indivíduo era um delegado do partido e o seu alvo foi Hélder Gomes, jornalista de Política do semanário.

O jornalista estava reticente em tornar a ameaça pública, não queria dar demasiada importância à situação, mas também sabia não poder deixar o caso passar em branco. “Achei que ali se tinha passado uma linha, que não ficaria bem com a minha consciência se não divulgasse”, conta. É que o jornalista comunicou a ameaça a uma alta dirigente do partido e recebeu como resposta “vocês também se põem a jeito”. Insatisfeito e já em Lisboa, enviou uma mensagem a André Ventura a informá-lo do que tinha acontecido. “Como não houve nenhuma resposta da parte dele”, decidiu tornar a situação pública num podcast do Expresso. Até hoje não recebeu qualquer palavra do líder do Chega sobre o assunto.

“A percepção que tenho é que, da parte das autoridades, zero, a atitude [das ameaças] é deixar correr”, afirmou Miguel Carvalho. Da parte da classe jornalística “também não houve uma discussão séria sobre isto”.

“Se, por um lado, André Ventura no trato cara-a-cara é sempre bastante solícito e simpático com os jornalistas, depois quando sobe ao palanque abre ali uma brecha, tal é a animosidade dele com a comunicação social,”, explica Hélder Gomes, que tem acompanhado de perto os eventos do Chega nos últimos meses. “Depois os militantes, apoiantes ou potenciais eleitores vão aproveitar para consumar aquilo que os dirigentes máximos só dizem em palavras.”

É este o jogo de André Ventura: esticar ao máximo a ambiguidade das suas palavras, atiçar as hostes para com os jornalistas, desresponsabilizando-se de seguida pelas suas palavras. É a mesma ambiguidade, explica Hélder Gomes, que usa nas suas intervenções racistas: “Na relação com os jornalistas, sobretudo quando passa pela ameaça mais ou menos velada, é muito isso”. “Isto um dia pode correr mal”, vaticina o jornalista.

A situação começou a piorar durante a campanha para as presidenciais. Num jantar-comício em Braga, em janeiro deste ano, o mesmo onde um participante fez a saudação fascista, os jornalistas presentes foram alvo de um “clima de ameaças à liberdade de expressão, de informação e de manifestação”. “As ameaças não foram apenas presenciais. Nas redes sociais, o tom usado por alguns apoiantes e, por pelo menos, um dirigente do Chega é passível de ser enquadrado como crime”, acusa um relatório da Comissão de Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), que recolheu dezenas de testemunhos de jornalistas.

Miguel Carvalho leu o relatório de uma ponta à outra e, apesar de nunca ter sentido qualquer hostilidade, não tem dúvidas que os testemunhos dos jornalistas mostram que se sentiram “intimidados e violentados como nunca tinha acontecido numa cobertura de campanhas eleitorais”. A leitura transportou-o para os “primeiros anos a seguir à Revolução, sobretudo no período 1978-79, da Aliança Democrática e de alguns radicalismos mais a norte”.

Qual foi, então, a resposta do Chega? Mostrou-se “estupefacto” com as queixas e acusou a Comissão de estar “manietada” e de ter “fins” político-ideológicos”, usando a cartada da vitimização. “Mais inacreditável parece ser que a CCPJ associe a candidatura de André Ventura ao incitamento ao ódio e à violência, quando foi ele o candidato mais alvo de violência e protestos em toda a campanha”, afirmou a Direção Nacional do partido em comunicado, citada pelo Observador.

A vitimização do Chega é uma velha estratégia por si usada e faz, muitas vezes, da comunicação social sua agressora. “O Chega também cavalga essa hostilidade porque lhe dá jeito vender a narrativa da comunicação social o quer silenciar”, explicou o jornalista da Visão. “Há mesmo uma teoria da conspiração em relação a isto, muito sentida pelos militantes e dirigentes: combinámos todos, num determinado local, numa determinada data, uma estratégia para reduzir o Chega a pó”.

O fervor de certos militantes e dirigentes pode dar azo a situações bem mais complicadas, que de facto configuram crimes. Antes da grande investigação da SIC ser lançada, os jornalistas Pedro Coelho, José Silva e Andres Gutierrez foram ameaçados de morte.

“O Ministério Público está de facto a investigar essas ameaças vindas de dirigentes do Chega. Já fui duas vezes prestar depoimento”, revela Pedro Coelho, salientando que é um “privilegiado” por ter a proteção mediática que a televisão lhe dá, ao contrário de outros jornalistas. “Esta situação preocupa-me e é preciso uma posição oficial que seja tomada para lá de um acontecimento isolado, e isso é pouco, muito pouco”.

Miguel Carvalho, que admite dar-se relativamente bem com alguns militantes e dirigentes do Chega, também não escapou à mira de André Ventura. O líder do Chega publicou há uns meses a sua foto nas redes sociais, acusando-o de ser comunista e de perseguir o Chega. “Horas depois, as partilhas eram às centenas, em fóruns e páginas do Chega, ao ponto de haver gente a dizer ‘é preciso saber onde é que este gajo mora’”, recorda o grande repórter. “Aí já estamos a entrar noutra dimensão”, alerta.

“Esta situação preocupa-me e é preciso uma posição oficial que seja tomada para lá de um acontecimento isolado, e isso é pouco, muito pouco”, admitiu Pedro Coelho.

Uma animosidade que já chegou mesmo a dar em contato físico em julho deste ano. Numa manifestação do Chega em frente à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, um segurança do Chega impediu um fotojornalista do semanário de prosseguir com o seu trabalho. Um segurança agarrou-o à força para o retirar do local, noticiou o Expresso. Aconteceu em frente a André Ventura, que nada fez. Os impedimentos à liberdade de imprensa aconteceram duas vezes, e os responsáveis ficaram impunes.

Qual tem sido a atuação das autoridades? “A percepção que tenho é que, da parte das autoridades, zero, a atitude é deixar correr”, considera Miguel Carvalho. Da parte da classe jornalística “também não houve uma discussão séria sobre isto”.

O Sindicato de Jornalistas tem denunciado as ameaças e Luís Simões, presidente da instituição, considera que algo mais deveria ser feito por parte das autoridades. “Temos de estar vigilantes e atentos e em cada momento em que um jornalista seja alvo, atuarmos. Uma democracia não pode conviver com isto”, diz o dirigente. “Acredito que estou a falar por 80% e muitos dos portugueses.”

Os resultados das eleições autárquicas mostraram que a extrema-direita veio para ficar. As próximas eleições legislativas estão a aproximar-se e, avisa Miguel Carvalho, continuamos pouco preparados para lidar com o partido. “Presumindo que o Chega vai levar a sua narrativa ao extremo, estarmos preparados e sabermos como lidar com isto tem caráter de urgência”.

https://www.setentaequatro.pt/

Sem comentários:

Enviar um comentário