A manifestação feminista que não chegou a acontecer, 45 anos depois

“Inclusive levei o meu filho e houve outras mulheres que também levaram. Era apenas uma manifestação que era suposto incluir uns jornalistas para falar-se das coisas, que sempre sai mais nas revistas”, conta Isabel. A manifestação foi apenas uma continuação de ações que o grupo feminista Movimento da Libertação da Mulher (MLM) vinha a realizar: “Naquele dia, sentimos que era necessário fazer uma chamada de atenção radical, porque se não é radical, as coisas ficam em paninhos quentes. Em qualquer situação política, as ações têm de ser radicais.”

Já lá vão mais de 45 anos desde esse final de tarde de segunda-feira, em 1975. Nesse dia, 15 ativistas feministas convocaram uma performance no Parque Eduardo VII. Mas, quando lá chegaram, foram recebidas por uma multidão de homens: “Uma multidão que de repente se transformou numa horda”, recorda o histórico jornalista Adelino Gomes, então locutor do Rádio Clube Português. “Não era um grupo de pessoas a mandar umas bocas. Era uma horda. E a certa altura, quando elas começam a andar, eles vão atrás delas e aquilo descontrola-se totalmente.”

Adelino Gomes tornou-se muito conhecido graças à sua cobertura do golpe militar do 25 de Abril, quando tinha apenas 29 anos. Reportou o fim da ditadura ao microfone de uma estação na qual a censura o proibiu de trabalhar, a Rádio Renascença. Repetia as vozes da multidão: “Abaixo a guerra colonial!”; “Abaixo o fascismo!”.

Almoçamos no refeitório da Fundação Calouste Gulbenkian, onde vai regularmente, para me contar sobre o que se passou no dia da manifestação. “Curiosamente, uma pessoa agora na reforma tem muito mais trabalho”, confessou. Após o almoço, começamos a gravar. Falamos sobre o que o levou ao Parque Eduardo VII naquele dia: “Ora bem”, começa “tinha todos os fatores de noticiabilidade. Uma manifestação, em primeiro lugar; de mulheres, em segundo lugar; de um movimento da libertação da mulher, em terceiro lugar; um movimento que vai ter não apenas um ato reivindicativo qualquer, mas vai ter uma ação de pôr fogo aos símbolos da opressão da mulher.”

Os símbolos eram vários. Isabel Telinhos relembra principalmente as brochuras pornográficas, os tachos e panelas. Mas também incluíam grinaldas de noiva, vassouras, panos do pó, brinquedos sexistas, a Carta de Guia de Casados de Francisco Manuel de Melo e até os Códigos Civil e Penal.

“Quero dizer, quem não fizesse a reportagem, ou era idiota e não devia continuar a fazer jornalismo, ou então estava completamente (o que também era possível) distraído – e aqui a palavra é uma crítica profunda –, distraído com tudo o resto que de político também se passava. E depois há um outro último fator de noticiabilidade, que, para o bem e para o mal, está sempre presente: é que era ali ao lado”, ri-se Adelino.

Ali ao lado porque a redação do Rádio Clube Português situava-se a menos de 500 metros, na Rua Sampaio e Pina. Também ali ao lado era o apartamento de Madalena Barbosa, feminista emblemática e fundadora do MLM, onde muitas mulheres acabaram por se refugiar naquele dia. Segundo consta, cerca de 2000 homens perseguiam as poucas mulheres que lá estavam, segurando cartazes que liam “fora com elas!”, “isto é ridículo”. “Eles fizeram-me uma roda (…) gritavam “vamos despi-la! (…) tentaram virar a carrinha, e as crianças estavam lá sentadas a brincar porque tinham vindo das escolas”, conta Isabel. “E sabe-se que quando há uma multidão, basta um tentar fazer que os outros fazem logo.”

Se os comportamentos dos homens parecem difíceis de compreender, o motivo pelo qual se juntaram no Parque Eduardo VII não é nenhum mistério. Uns dias antes, a 11 de Janeiro, o semanário Expresso avançou com uma notícia (não assinada, como era costume na altura), onde anunciavam, em tom de gozo e “de acordo com informação fidedigna”, que se iria assistir “ao strip-tease de uma noiva, de uma dona de casa e de uma vamp que darão a flor de laranjeira, o avental e o biquíni como pasto às chamas.” De facto, estavam lá representados esses três grandes estereótipos femininos do Estado Novo: a noiva, a dona de casa e a vamp, um arquétipo sexista que representa a mulher como objeto sexual: “São sempre as que levam mais piropos”, disse-me Isabel.

Mas a verdade começa e acaba aí. Anos após a manifestação, continua a propagar-se a ideia de que foram queimados sutiãs naquele dia, uma ideia contestada por toda a gente que lá esteve. Maria Antónia Palla, ativista, feminista e uma das primeiras mulheres jornalistas em Portugal, relembra os rumores: “É tudo mentira. Acho que não se soube nunca quem é que veio com essa ideia. Mas de facto isso é mentira. (…) Eu estive lá e assisti até ao fim, porque depois até fomos para casa da Madalena Barbosa e não houve nada disso. É uma coisa extraordinária.” Isabel disse-me o mesmo: “Ninguém ia queimar sutiãs.”

Nunca se chegou a fazer a fogueira. Nessa tarde de 1975, 9 meses após o 25 de Abril, as mulheres que saíram à rua em protesto foram obrigadas a fugir. Foram insultadas, assediadas, agredidas e perseguidas. 45 anos mais tarde, Isabel confessa que há muitos pormenores que lhe escapam. Mas lembra-se de se virar para um dos homens que gritava “vamos despi-la!” e ripostar: “‘espera aí, então vamos-te despir primeiro!’ É assim, a pessoa nem pensa, a pessoa só sente que se tem de defender.” No total, passou oito horas no Parque Eduardo VII. “É que é horrível como é que numa alegria de uma liberdade e de um 25 de Abril, e depois de estarem todos a discutir as suas situações sindicais, vão para ali porque ouviram dizer que as mulheres se iam despir. E isso foi brutal”, conta.

“O espectáculo que os homens deste país sem discriminação de cultura, classe ou ideologia, deram ontem à tarde no Parque Eduardo VII, veio mais uma vez confirmar que os movimentos feministas têm razão de existência”, escreveu Lourdes Féria no dia seguinte, no Diário de Lisboa. “Alguns fotógrafos dos jornais corriam de um lado para o outro, quase a babarem-se de volúpia gritando “Onde estão elas! Já se despiram?’”

Muitas das pessoas que lá estiveram têm, ainda hoje, alguma dificuldade em explicar o que se passou. Afinal, eram apenas umas dezenas de mulheres, muitas acompanhadas pelos seus filhos, a fazer uma ação semelhante ao que se fazia lá fora. Manuela Tavares, co-fundadora e membro da direção da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, que escreveu a mais compreensiva tese de doutoramento sobre o feminismo em Portugal, conta que, na prática, as ativistas queriam imitar as ações mediáticas que as feministas francesas faziam nos anos 60 e 70: “Uma muito simples foi quando colocaram uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, mas essa coroa de flores era dirigida à sua mulher. Porque mais desconhecido que o soldado desconhecido era a mulher do soldado desconhecido”, ri-se. A inscrição lia: Il y a plus inconnu que le soldat inconnu: sa femme. “E elas, de certo modo, procuravam chamar essa atenção”.

II

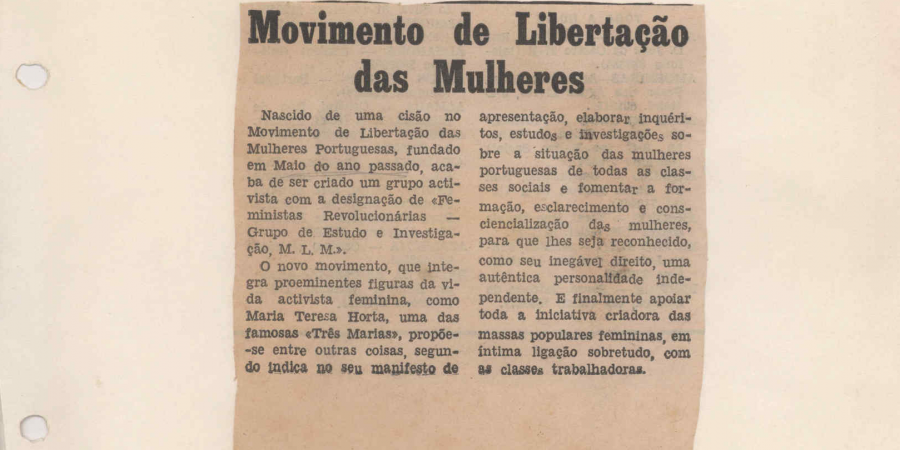

O Movimento de Libertação das Mulheres foi fundado a 7 de Maio de 1974, menos de um ano antes da manifestação que nunca chegou a acontecer. No mesmo dia, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa foram absolvidas do caso que ficou conhecido como As Três Marias, após terem sido acusadas de atentado à moral pública devido ao “teor pornográfico” do seu recém-publicado livro Novas Cartas Portuguesas.

Publicado em 1972, as Novas Cartas Portuguesas são difíceis de explicar. Não são bem cartas, embora também sejam, e não podem ser descritas somente como uma coletânea de poemas ou um manifesto feminista, embora também sejam. O livro, assinado pelas Três Marias – sem que nunca se soubesse quem escreveu o quê – marca uma rutura para com a autoridade patriarcal do regime fascista, criticando fortemente o colonialismo português e o lugar da mulher na família e na sociedade.

“Compraz-se Mariana com o seu corpo”, lê Manuela Tavares, quando a visitei na UMAR, por onde já passaram várias gerações de feministas. Fundada em Setembro de 1976, a UMAR, que originalmente se chamava União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, continua até aos dias de hoje a reivindicar os direitos das mulheres.

Cheguei à sua sede em Alcântara numa terça-feira chuvosa de Dezembro, bastante depois da hora combinada. Mas Manuela, apesar de “um pouco engripada”, recebeu-me com toda a amabilidade. Passamos pelo jardim – Jardim As Três Marias, como foi batizado –, e seguimos em direção a uma sala repleta de livros, pastas de arquivos e pósteres sobre prostituição, violência sexual, violência doméstica.

Enquanto a chuva caía timidamente lá fora, conversámos sobre a manifestação, o MLM, e as Novas Cartas Portuguesas.

Compraz-se Mariana com o seu corpo.

O hábito despido, na cadeira, resvala para o chão onde as meias à pressa tiradas, parecem mais grossas e mais brancas.

As pernas, brandas e macias, de início estiradas sobre a cama, erguem-se levemente, entreabertas, hesitantes.

(…)Compraz-se Mariana com seu corpo, ensinada de si, esquecida dos motivos e lamentos que a levam às cartas e a inventam. – «Descobri que lhe queria menos do que à minha paixão (…) – ei-Ia que se afunda em seu exercício. Exercício do corpo-paixão, exercício da paixão na sua causa.

(…)De pé agora te retomo, te cruzo, te possuo; minhas secreções já espessas, à mistura com as tuas, inundam-me as entranhas tão estéreis, herméticas, adormecidas.

Mariana deixa que os dedos retornem da vagina e procurem mais alto o fim do espasmo que lhe trepa de manso pelo corpo. A boca que a suga, a galga, é como um poço no qual se afoga consentida, ela mesmo a empurrar-se, enlouquecida, veloz.

Devagar meu amor, devagar o nosso orgasmo que contornas ou eu contorno com a língua. Devagar te perco de súbito, te esqueço, não sendo tudo mais que uma enorme vaga de vertigem.E a noite devora, vigilante, o quarto onde Mariana está estendida. O suor acamado, colado à pele lisa, os dedos esquecidos no clítoris, entorpecido, dormente.

A paz voltou-lhe ao corpo distendido, todavia, como sempre, pronto a reacender-se, caso queira, com o corpo, Mariana se comprazer ainda.Fonte: Novas Cartas Portuguesas p. 36, 1972

“Eu acho que as Novas Cartas Portuguesas são uma pedrada no charco do conservadorismo da sociedade que tivemos durante 48 anos de fascismo, de obscurantismo”, diz Manuela. “É realmente uma pedrada no charco, uma chamada de atenção muito forte.” Conta-se que, aquando da publicação, um funcionário da tipografia denunciou os seus conteúdos ao gerente. Vários exemplares chegaram a circular por Lisboa mas, pouco tempo depois, uma cópia enviada para a Censura levou à proibição de novas edições e à instauração de um processo judicial pelo Ministério Público contra as autoras e Romeu de Melo, diretor da editora Estúdios Cor.

O processo referia-se aos conteúdos pornográficos como a grande razão para a apreensão do livro, mas Duarte Vidal, advogado de defesa de Maria Isabel Barreno, acreditava que o principal objetivo seria censurar uma forte crítica ao governo fascista português. Na sua defesa, argumenta que, “naturalmente receosos de que uma acusação de foro político contra as três escritoras de grande mérito constituísse mais um motivo de escândalo a juntar a tantos outros com que vinham aviltando a imagem do país, (…) os censores portugueses, com maquiavelismo próprio das suas pobres consciências remeteram as três escritoras, como autoras de um livro pornográfico, para a Polícia encarregada da averiguação de delitos comuns.”

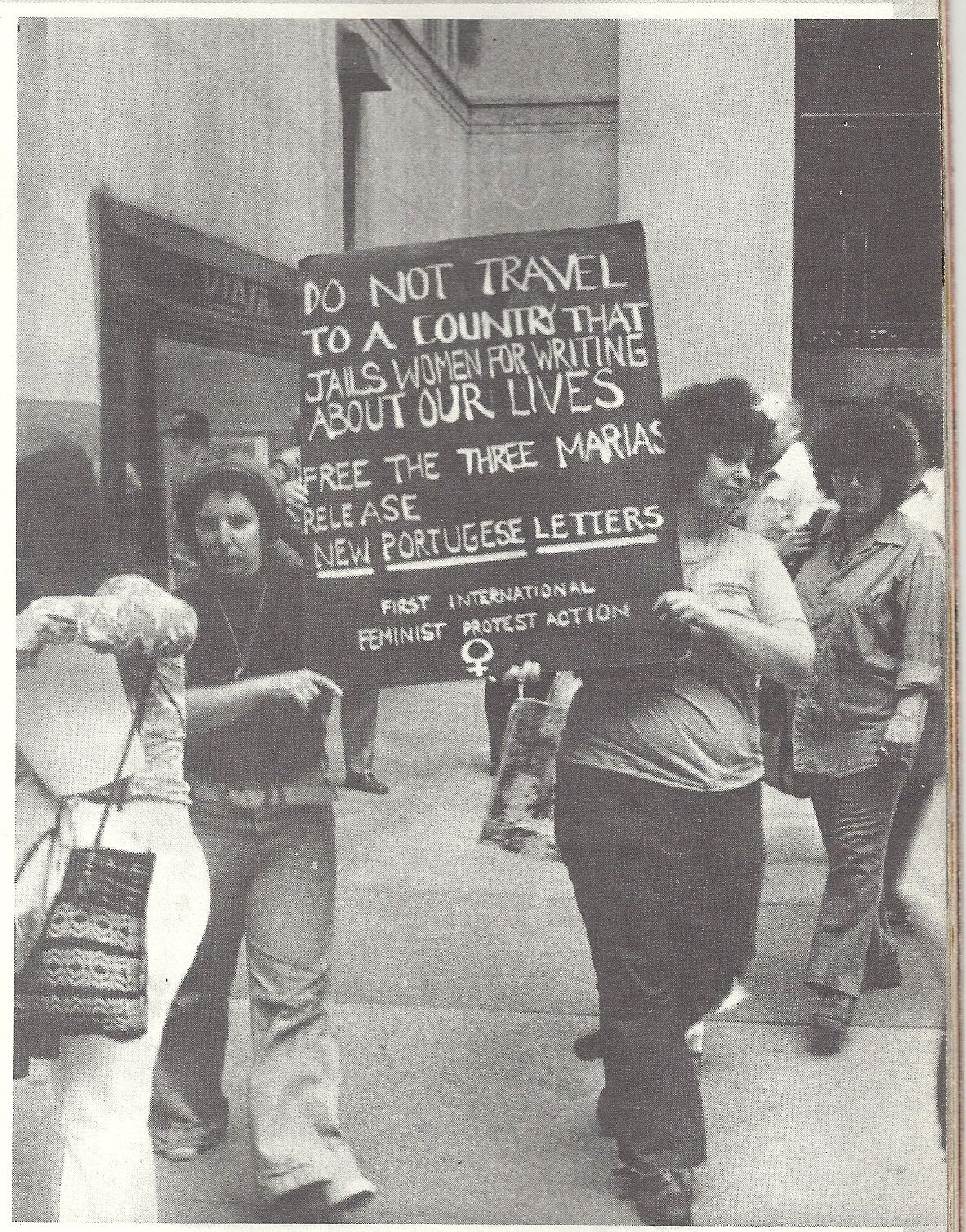

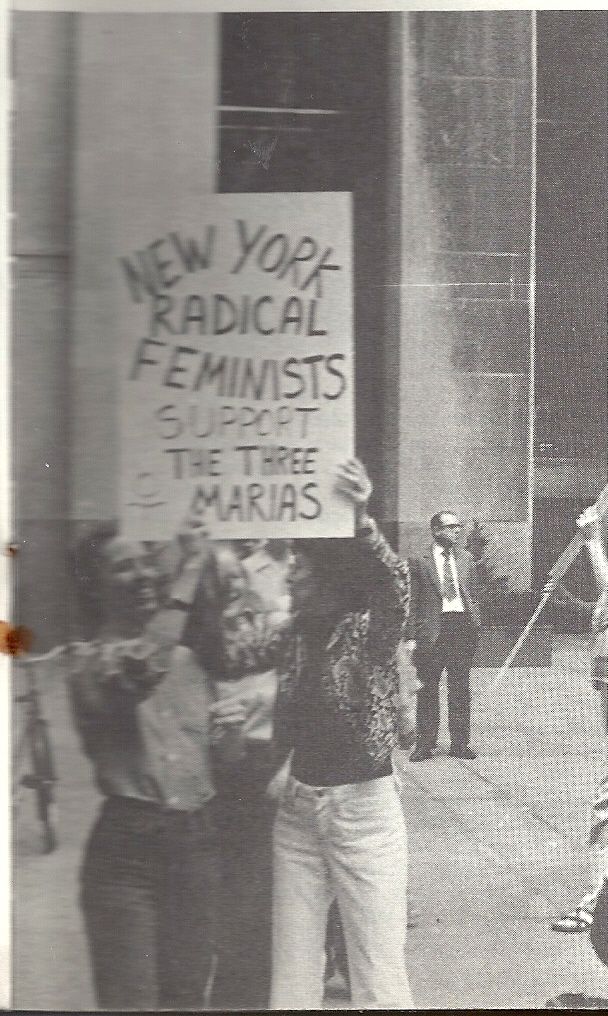

O tiro saiu-lhes ao lado. Durante os dois anos nos quais o processo se arrastou, o caso ganhou uma dimensão mediática internacional, provocando manifestações de apoio às escritoras um pouco por todo o mundo. E, em 1973, na 1ª Conferência Feminista Internacional em Cambridge, o caso da perseguição política das Três Marias foi votado, por unanimidade, como a primeira ação feminista internacional.

Manifestação a favor das “Três Marias”, em Nova Iorque, captada por um repórter da Flama, 1973

No dia da leitura da sentença, no qual foram absolvidas, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno decidiram, à semelhança do que se via lá fora, criar um movimento pela libertação das mulheres. Nascia nessa noite o MLM e, com ele, conta Manuela Tavares, uma consciência feminista em Portugal: “O MLM foi a primeira associação feminista em Portugal que procurou colocar na agenda política as questões do aborto, das sexualidades e da violência contra as mulheres”. Mas apesar da popularidade no estrangeiro e da urgência dos temas que propunham — afinal de contas, na altura, morriam milhares de mulheres nos cerca de 100 a 200 mil abortos clandestinos que se faziam por ano — o movimento não foi necessariamente bem recebido.

Irene Flunser Pimentel, anti-fascista, historiadora e investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, refere que “estas mulheres, as do MLM, sofreram com o grande atraso que havia em Portugal de nunca ter havido um movimento estritamente feminista.” O feminismo, afirma, “era para mulheres burguesas privilegiadas.” Havia a noção, nos partidos mais à esquerda, “que a luta de classes era resolvida de uma forma, e que quem se preocupava com esse tipo de luta feminista eram mulheres burguesas, que não tinham a noção da vida, das condições sociais das mulheres do proletariado ou do povo.”

Manifestação a favor das “Três Marias”, em Nova Iorque, captada por um repórter da Flama, 1973

Salienta ainda que “no início do século XX, em Portugal, o movimento sufragista das mulheres republicanas lutou principalmente pelo voto e pela instrução das mulheres.” No entanto, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, em 1970, ainda 31% das mulheres era analfabeta, o dobro dos homens: “Ninguém lia. Era muito difícil chegar às pessoas, porque chega-se às pessoas através de panfletos.”

Mas talvez haja outra razão. Se hoje em dia o termo “feminismo” ainda consegue gerar polémica, na altura era pior ainda. Maria de Lourdes Pintasilgo, que esteve sempre presente na luta da mulher, que criou a Comissão da Condição Feminina e foi, até hoje, a única mulher que desempenhou o cargo de primeira-ministra em Portugal, não gostava da palavra: “‘feminismo’ é uma palavra velha, com má reputação, sem força dinâmica.”

Quando, em 1978, Madalena Barbosa fez o balanço do movimento, escreveu:

“48 anos de salazarismo significaram 48 anos de doutrinação das mulheres com o mito da auto-sacrificada maternidade, da esposa dedicada e da virgem incorrupta, enquanto que a censura nos impedia de conhecer toda a realidade das lutas das mulheres em todas as partes do mundo (…) O feminismo tornou-se, assim um termo de conotações negativas, risível, para as mulheres portuguesas que, na sua maioria, ainda hoje, não conhecem o real significado político das lutas das mulheres.”

Irene também concorda que a censura teve um papel destruidor nos avanços que a mulher portuguesa conseguiu durante o liberalismo republicano: “Uma das coisas principais no Estado Novo, além da polícia política, proibição de partidos, tudo isso, foi a censura. (…) Realmente há um hiato enorme, porque foi muito longa a ditadura em Portugal. As pessoas não têm noção como é que a própria longevidade molda a memória e a mentalidade.”

III

Decreto-Lei nº 47 344 de 25-11-1966

Livro IV – Direito da Família

Título II – Do casamento

Capítulo IX – Efeitos do casamento quanto às pessoas e aos bens dos cônjuges

Secção I – Disposições gerais

Artigo 1674º – Poder maritalO marido é o chefe da família, competindo-lhe nessa qualidade representá-la e decidir em todos os actos da vida conjugal comum, sem prejuízo do disposto nos artigos subsequentes.

Combinamos encontrar-nos no Jardim das Amoreiras, perto de sua casa, onde tomamos um pequeno-almoço tardio. Irene Flunser Pimentel, célebre historiadora, além de ser conhecida pelo seu trabalho extenso sobre o Estado Novo e a PIDE, debruçou-se também sobre o papel das mulheres ao longo de todo o século XX (aliás, dedicou, juntamente com Helena Pereira de Melo, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Bioética e professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, todo um livro ao assunto).

Durante o Estado Novo, disse-me, o papel da mulher era circunscrito à domesticidade — ao casamento, ao trabalho doméstico, à educação dos filhos: “Ao fim e ao cabo, o que estava no Código Civil”, salienta. O Código Civil em vigor materializava a ideia do homem enquanto chefe de família: “E tudo partia daí. Porque se o homem era o chefe de família, quem é que lhe devia obediência? A mulher e os filhos. Todas as regras partiam disso.”

Numa entrevista ao Diário de Notícias, em 2016, lamenta que, apesar do estatuto de “português de segunda”, imposto aos portugueses nascidos nas colónias, ter acabado em 1950, “as mulheres ficaram portuguesas de segunda até 1976.”

Em pleno clima revolucionário, derrubada a ditadura, o Código Civil afirmava ainda que os homens podiam abrir a correspondência das mulheres; a falta de virgindade (da parte delas) era motivo para anulação do casamento; os homens detinham quase total autoridade sobre as suas mulheres, filhos e bens. E se, aos olhos da lei, a mulher mantinha uma posição inferior ao homem, nas mentes do povo, então, não parecia haver grandes dúvidas: “O 25 de Abril não resolveu, sobretudo, o criticismo cultural e a mentalidade moralista da sociedade”, desabafa Adelino Gomes, referindo-se aos acontecimentos do dia 13 de Janeiro de 1975. “Foi assim uma cena muito triste do machismo português que demonstrava que afinal o 25 de Abril ainda não tinha conseguido combater as mentalidades existentes.”

Adelino vai ainda mais longe: “Vou empregar uma palavra: elas ‘provocaram’ (entre aspas) o macho ibérico. E o macho ibérico nem precisa de ser provocado para se manifestar.” Adelino refere-se a um caso ocorrido em 1989, quando duas mulheres turistas foram violadas no Algarve. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça concluiu que, apesar de este ser um caso repreensível, as jovens “contribuíram muito para a sua realização”. E os juízes acrescentam: “As duas ofendidas, raparigas novas, mas mulheres feitas, não hesitaram em vir para a estrada pedir boleia a quem passava, em plena coutada do chamado macho ibérico.” Adelino suspira: “são expressões da tristeza cultural e civilizacional desta comunidade.”

Não seria a última vez que, “provocado” ou não, o macho ibérico se manifestaria. Nem tão pouco a última vez em que a culpa seria atribuída às vítimas. Há apenas três anos foi revelado um acórdão em que o juiz desembargador Neto de Moura justifica a violência doméstica de que uma mulher foi alvo com a sua relação extraconjugal:

Tribunal da Relação do Porto

Processo nº 355/15.2 GAFLG.P1

Recurso Penal Relator: Neto de MouraOra, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem.

Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte.

Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte.

Ainda não foi há muito tempo que a lei penal (Código Penal de 1886, artigo 372.º) punia com uma pena pouco mais que simbólica o homem que, achando sua mulher em adultério, nesse acto a matasse.

Com estas referências pretende-se, apenas, acentuar que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e por isso se vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher.

Foi a deslealdade e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguido X cair em profunda depressão e foi nesse estado depressivo e toldado pela revolta que praticou o acto de agressão, como bem se considerou na sentença recorrida.

Ainda não foi possível dar o macho ibérico como extinto. As sucessivas revisões dos códigos Civil e Penal não foram capazes de desfazer o machismo enraizado que perdura, até aos dias de hoje, nas nossas instituições. 45 anos depois, continua a luta das Três Marias e do MLM.

IV

O Movimento de Libertação das Mulheres não aguentou muito tempo após a manifestação que levou as feministas ao Parque Eduardo VII: “Houve grandes contradições, elas acabaram por se dividir um bocado”, conta Manuela. “No conjunto, achamos que o MLM fez o que podia”, escrevia Madalena Barbosa, em 1978. Apesar de tudo, para um movimento que teve tão curta duração, o MLM incomodou muita gente. E teve grandes repercussões no tecido social, cultural e político português.

“Estas mulheres relacionavam-se com outras”, diz Irene, “que podiam não ter estado no MLM mas tinham as mesmas reivindicações e eram também feministas. Eu, quando conheci a Madalena Barbosa, já ela tinha formado um centro de documentação feminista, no qual eu já participei. E depois encontrei essas mulheres todas na luta pela despenalização do aborto.”

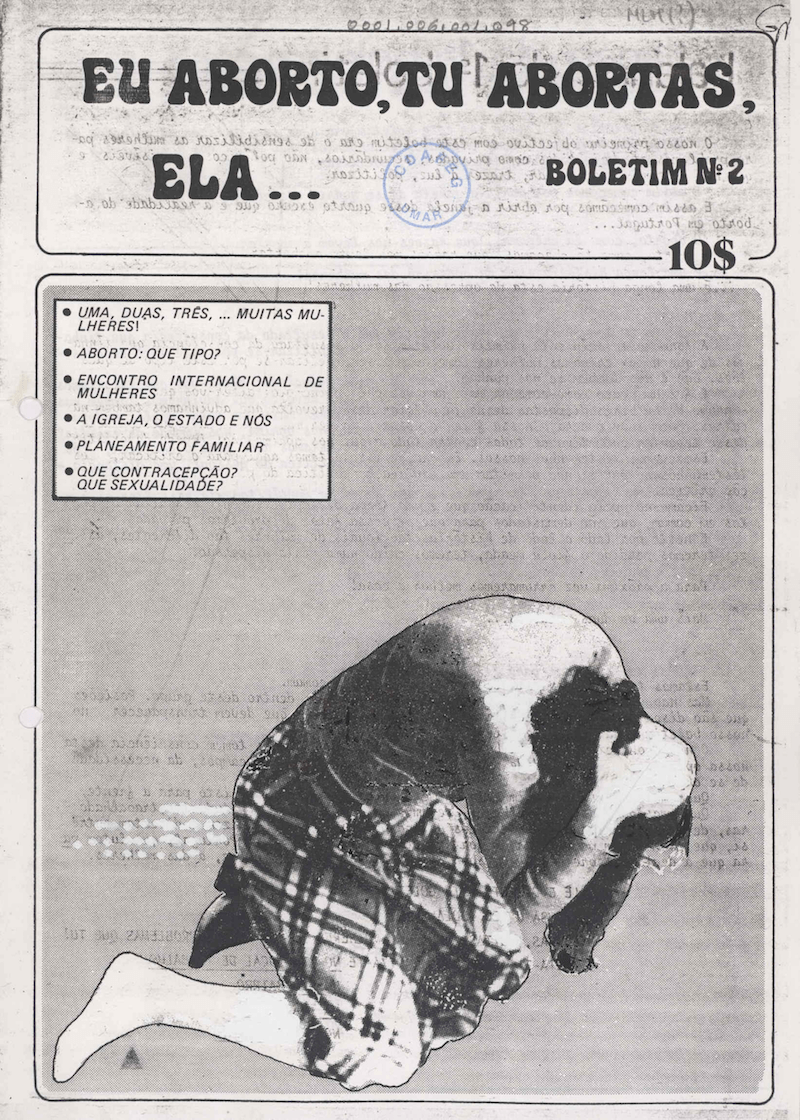

A despenalização do aborto era uma das maiores e mais radicais reivindicações do MLM. Em 1975, Maria Teresa Horta, Célia Metrass e Helena de Sá Medeiros publicaram o primeiro livro sobre o aborto em Portugal — Aborto, direito ao nosso corpo: “Parece-nos importante que fique assente que o aborto não é um problema de ordem moral ou religiosa, nem médica, mas uma questão de ordem sociopolítica (…). A decisão de fazer um aborto cabe apenas à mulher grávida que tem (ou devia ter) o direito humano de controlar o seu corpo e dele fazer o uso que entender”, lê-se na página 12.

Eu aborto, tu abortas, ela… – Boletim nº 2 do MLM, disponível no arquivo da UMAR e disponibilizada pela Casa Comum, 1977

Maria Antónia Palla, embora nunca tenha pertencido ao MLM, também lutou quase toda a vida pela despenalização do aborto. A jornalista devia dispensar apresentações. Nos anos 60, foi, juntamente com duas camaradas de profissão, Maria Antónia de Sousa e Maria Antónia Fiadeiro, uma das primeiras mulheres inscritas no Sindicato dos Jornalistas. Aliás, Maria de Lourdes Pintasilgo chamava-lhes, carinhosamente, “As Três Antónias”. Foi uma das primeiras mulheres a ser admitida na redação do Diário Popular, da qual foi despedida, em maio de 1968, por insistir em reportar a revolução estudantil em Paris.

Fui ter a sua casa na Lapa ao fim da tarde, onde nos perdemos em conversa até bem dentro da hora de jantar. Ao telefone, no dia anterior, tinha repetido meticulosamente as direções que me levariam a sua casa. Felizmente, não foi assim tão difícil encontrá-la. Um bocado intimidada (afinal, o que lhe podia perguntar que ela não tivesse já respondido vezes sem conta?), preparei o gravador e sentamo-nos em duas poltronas na sala, onde a ansiedade rapidamente deu lugar à admiração.

“Eu estava sobretudo envolvida a defender a liberdade de imprensa, mas sempre interessada nas questões das mulheres.” Juntamente com Antónia de Sousa, começou a publicação, em 1974, de uma série de reportagens onde se debatia a situação da mulher em Portugal. Isto, até Fevereiro de 1976, quando decidiram apresentar um programa sobre o aborto, com o título “O Aborto não é um crime”: “Decidimos filmar uma mulher que escolheu fazer um aborto em sua casa, apoiada por médicos de uma clínica da Cova da Piedade”, conta Maria Antónia. As imagens revelaram-se demasiado explícitas para o povo Português, que fez chover críticas à RTP. O programa foi cancelado e Maria Antónia Palla e Antónia de Sousa foram acusadas de atentado ao pudor e incitamento ao crime: “Tornou-se claro, naqueles dois anos, que liberdade para tudo, mas não havia liberdade das mulheres decidirem se queriam ou não queriam ter um filho, e que só elas deviam comandar aquilo que se passava no seu próprio corpo”, lamenta Maria Antónia.

Milhares de mulheres sofreram desnecessariamente em interrupções da gravidez clandestinas. Muitas não tinham forma de pagar a anestesia, e, mesmo quando tinham, eram sujeitas a que fosse administrada por parteiras sem qualquer tipo de qualificações para o fazer. É irónico, repara Maria Antónia, que no meio disto todo o atentado ao pudor seja a sua reportagem.

O julgamento chegou em 1979, três anos depois da reportagem estrear na RTP: “Sempre ajudou a avançar a causa, e, nessa medida, eu achava que não era inútil o que se estava a passar. Mas é muito desagradável uma pessoa estar três anos à espera de ser julgada.” Quando finalmente foi chamada a réu, confessa que teve muita sorte: “Tanto o juiz como o procurador eram feministas. Houve ali uma combinação e conseguiram ficar com o processo, porque havia uma procuradora que me queria condenar.” Conta, entre risos, que após o julgamento, ela e o procurador até se tornaram amigos.

Mesmo antes do 25 de Abril, Maria Antónia e uma amiga, ligada ao PCP, acompanhavam mulheres que vinham a Lisboa para realizar abortos: “Eu nunca fui do Partido Comunista, mas nessas coisas acho que se podia trabalhar com toda a gente, porque era um problema transversal à sociedade portuguesa.”

Em 1976, Albino Aroso, médico e secretário de Estado do governo provisório de Sá Carneiro, publicava a Lei do Planeamento Familiar, permitindo que mulheres tivessem acesso a essas consultas. Esta medida valeu-lhe a alcunha de “pai do planeamento familiar”, “mas nós queríamos mais, queríamos mesmo uma lei que despenalizasse o aborto”, diz Maria Antónia.

No entanto, o aborto não seria despenalizado tão cedo. Apenas em Fevereiro de 2007, 31 anos após a reportagem “Aborto não é um Crime”, as duas jornalistas viram o aborto deixar de o ser. 59.3% da população votou “sim” à mesma pergunta que tinha sido feita uns anos antes, no primeiro referendo, em 1998:

“Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas primeiras dez semanas, em estabelecimento de saúde legalmente autorizado?”

A legalização do aborto foi então aprovada na Assembleia da República pouco tempo depois, com os votos a favor do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Ecologista “Os Verdes”.

Apesar de ter sido uma vitória para o movimento feminista, há questões levantadas na primeira brochura do Movimento de Libertação das Mulheres, em 1975, que ainda hoje estão por atender. Além de exigirem a revisão do Código Civil e o direito a salário igual para trabalho igual, as ativistas também reivindicam, por exemplo, o reconhecimento pelo Estado do trabalho doméstico e creches gratuitas a todas as mulheres. “É curioso que, ainda hoje, a imagem que passa do MLM é que éramos umas tontinhas, assim como as mulheres feministas do início do século XX são vistas como histéricas malucas quando são fundamentais”, diz Maria Isabel Barreno em entrevista ao Público, em 2006. “Hoje, as causas do MLM são consideradas normais e respeitáveis e defendidas por todas as organizações políticas.”

Para Irene Flunser Pimentel, a despenalização do aborto é dos maiores legados do MLM: “Se calhar é mais um pensamento wishful thinking e eu tenho um bocadinho medo disso porque, de facto, aquilo foi muito isolado e sobretudo derrotado. Mas não há dúvida nenhuma que essas mulheres de vanguarda, da elite, iniciaram um trabalho que depois vai ter consequências, como na questão do aborto.” O aborto e a reforma do Código Civil de 1977, que se realizou com um grande envolvimento da Comissão da Condição Feminina, hoje em dia chamada Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, da qual também fez parte Madalena Barbosa.

“Curiosamente houve essa manifestação e isso foi visto dessa forma mas, a prazo, [a alteração do Código Civil] foi talvez a maior mudança, pelo menos na lei. Claro que depois a grande questão é que da lei à prática há um grande espaço, e hoje seria muito interessante analisar de que forma é que isso veio de cima para baixo”, explica.

V

De volta ao almoço com Adelino Gomes, falamos sobre o legado do Movimento de Libertação das Mulheres. A resposta estava-lhe debaixo da língua: “É o farol de um caminho que ainda não foi seguido. Ainda hoje, quando estava à procura, a ver as fotos delas as três [a noiva, a doméstica, a vamp], tão jovens e tão corajosas, é uma coisa que me emociona, porque é uma luta inacabada de mulheres como a Teresa Horta, a Maria Velho da Costa, e a Isabel Barreno, de mulheres com sensibilidade poética e literária e que fizeram esse combate, que é o combate da literatura, onde estão a utilizar as armas que fazem parte da sua condição feminina.”

Isabel Telinhos acredita que o legado da manifestação de 1975 não se ficou pelo papel: “Na altura, conseguiu chamar a atenção e ajudar muitas mulheres a perceber que a vida realmente não era lavar a roupa”, disse-me ao telefone. Mesmo antes de desligar a chamada, acrescentou: “Foi bom. Foi maravilhoso.”

Irene Pimentel, Maria Antónia Palla e Manuela Tavares concordam que ainda há um longo caminho pela frente. Como por exemplo, explica Irene, a luta do tempo: “As mulheres hoje em dia trabalham tanto como os homens fora de casa e depois trabalham mais não sei quantas horas quando chegam a casa, e isso está estudado.” Diz que as mulheres não têm tempo para estudar, para pensar, para o lazer, “para tudo!”

Também pouco percorrida é a luta contra a violência doméstica. Em França, diz Irene, há uma grande mobilização da população contra a violência doméstica: “Aqui não há nada, a violência doméstica é só tratada e discutida a nível de leis quando, se calhar, a opinião pública portuguesa devia movimentar-se relativamente a isso.” Como se ainda nos regêssemos pela velha máxima entre o marido e mulher não se mete a colher: “Mas, segundo a lei, é preciso meter a colher!”.

Conseguimos muitas liberdades no 25 de Abril mas, já dizia Maria Antónia Palla, na longa conversa que tivemos em sua casa, “a liberdade é uma coisa por que se tem de lutar todos os dias.” Maria Antónia lembra-se bem do 25 de Abril. Soube do golpe logo pela manhã: “Eu às 7 horas já estava na rua”, dizia, “foi muito emocionante.” Esteve no Largo do Carmo onde o Estado Novo se rendeu ao Movimento das Forças Armadas, e voltou à redação d’O Século Ilustrado: “Mas eu não conseguia escrever. Quero dizer, punha uma folha, atirava para o chão, punha outra folha, atirava para o chão.” Finalmente, lá lhe saiu uma frase que ainda hoje tem na memória: “Agora que temos a liberdade, o que vamos fazer com ela?”

comunidadeculturaearte.com

Sem comentários:

Enviar um comentário